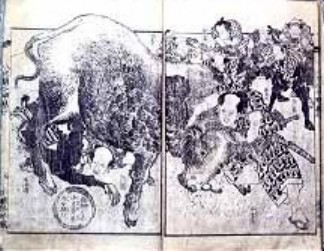

『牛の角突き』はいわゆる闘牛です。闘牛と言ってもスペインのような闘牛ではなく、日

本の闘牛は牛と牛が闘う格闘技です。

現在、日本では沖縄県・鹿児島県徳之島・愛媛県宇和島・島根県隠岐島・岩手県山形村・

そして新潟県小千谷市および山古志村で行われています。

牛という動物は、本能により相手の牛と角を合わせて闘います。そして技と力の限りを尽

くした果てに最終的にはどちらかの牛が頭を離し逃げます。つまり相手が敗走したら勝ち

ということです。

闘うことによって、一番強い牛を決めることが闘牛の本質であると思います。このように

時間無制限1本勝負で試合を行うことを『勝負付け』と言います。

しかしながら、小千谷市および山古志村の牛の角突きでは原則的に『勝負付け』を行わず、

長くても5分程度で両牛の脚に綱をかけ引き分けにします。これは千年も前から行

われている越後闘牛の伝統です。越後闘牛は神事であり、賭け事は禁止されているために

「勝負を付けて白黒をはっきりさせる必要がないから」と言われています。越後闘牛は神

聖なものなのです。

しかし、牛に実力差があれば勝負が付くのは当然です。実力牛同士が対戦すれば大抵は引

き分けになりますが、形勢や内容から「もし、あと1分闘っていたらあっちの牛が飛んで

(逃げて)いただろう」とか、各人の読みによりどの牛が強いのかと自然に格付けがなさ

れていきます。一見、引き分けでも見る人が見ればどちらが強いかはだいたいわかるもの

です。

闘牛関係者の中にも正式な番付表などはありませんが、見えない暗黙の番付表が形成され

ていきます。それゆえに、大相撲と同じく横綱牛が存在し最高クラスの牛が大会の後半で

登場します。重さ1トンもの巨体がぶつかり合うその迫力は、「ものすごい」の一

言です。